导读:现在,我们经常在各种博物馆里,看到馆主们收藏来的各种票证。孩子们看到十分新奇,不知道这些眼花缭乱的票证有何用处?而我们这一代却触景生情,粮票、布票、糖票、缝纫机票、烟票、肉票、肥皂票、碱面票、苏打票、煤油票、盐票、火柴票、豆腐票、煤球票、开水票……这些都是深刻的记忆。 这些票证是计划经济的标志,是 一代人的生活保证。是永远难以忘怀的票证发行的年代。在那个时代,人们的钱包里,要放两种货币才能出行,第一货币就是人民币,“第二货币”就是各种票证。有票无钱固然不行,但有钱无票也是寸步难行,只能望洋兴叹,“一票难倒英雄汉”的现象时有发生。

现在,我们经常在各种博物馆里,看到馆主们收藏来的各种票证。孩子们看到十分新奇,不知道这些眼花缭乱的票证有何用处?而我们这一代却触景生情,粮票、布票、糖票、缝纫机票、烟票、肉票、肥皂票、碱面票、苏打票、煤油票、盐票、火柴票、豆腐票、煤球票、开水票……这些都是深刻的记忆。 这些票证是计划经济的标志,是 一代人的生活保证。是永远难以忘怀的票证发行的年代。在那个时代,人们的钱包里,要放两种货币才能出行,第一货币就是人民币,“第二货币”就是各种票证。有票无钱固然不行,但有钱无票也是寸步难行,只能望洋兴叹,“一票难倒英雄汉”的现象时有发生。

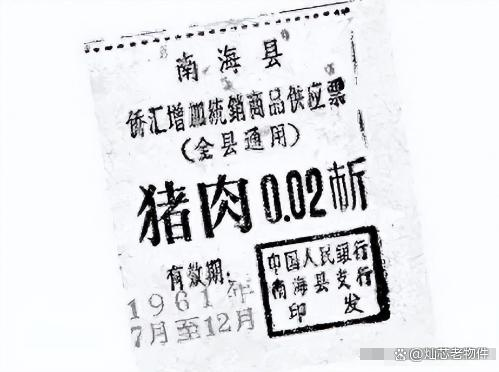

城市里,我们生活在定量供应制里,每人每月只有二十七斤粮票,这是指男性,女性只有二十五斤粮票,以及半斤肉票和二两油票。在那个时代,在城市农村,购买粮食时付了钱还要付粮票,购买猪肉和菜油也是同时需要支付钱、支付肉票和油票,缺一不可。我们需要精打细算,每天吃九两米饭,每周吃几片猪肉,每次炒菜用十滴菜油,要淘换多少胡萝卜红薯和菜叶掺和在一起“充数”、填饱肚子,才能做到一个月的生活不会出现透支。

票证成为那个时期最珍贵最稀缺的资源,也成了人们互通有无、调剂余缺的一种手段。比如,家里织的粗布够用,省下的布票既可作为礼品馈赠,也可到乡下换点鸡蛋、土特产,而农民也可凭此票证到城里开开“洋荤”。在童年的记忆里,时常能听到熟悉的吆喝声:“用布票来换旧衣服啦..”“大哥,用鸡蛋换粮票可以吗?要是全国粮票的话能多换一些,”“用布票、粮票来换大米啦.....”。但需声明一点,这都是地下交易,“悄悄地干活”,一旦被发现,轻则没收血本无归,重则扣上扰乱社会经济秩序的“投机倒把分子”帽子,游街示众,甚至被判徒刑。

孩子们听到此处认为这是一个笑话,他们的思维里,现在的物品极大丰富眼花缭乱,只要有钱想买什么就买什么,想怎么买就怎么买,做到家里动动手指也能享受消费。何必多此一举搞什么票证呢?这就是博物馆的教育意义,需要给孩子们补补课没让他们忆苦思甜,深知今天得幸福生活来之不易。如果说老一辈是在枪林弹雨动荡不安生命不保的情况下艰难生存,我们这一代则是一直为求得温饱而不断的奋斗,一直生活在捉襟见肘、艰苦奋斗、勤俭持家过苦日子的环境里。正是经过几代人的艰苦奋斗,与天斗与地斗,才使的生产力得到不断的解放发展,特别是随着改革开放的深化,人们的生活才开始一天天好起来。

20世纪50年代,新中国成立伊始,各项事业百废待兴,国家的物质基础还很薄弱。加上以美国为首的西方列强想方设法在经济上对我国进行封锁,人民群众的生活还很艰难。在那个特殊时期,为最大限度满足人民群众的基本生活需求,国家不得不实行商品“定人定量”供应,用有限的物资养活全国的老百姓,这就是“计划经济时代”。

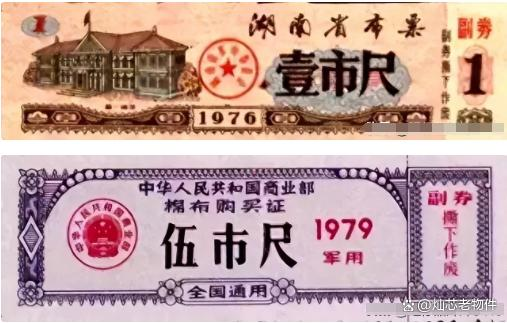

1953年,我国进入第一个五年计划时期,大规模的工业化建设开始进行。城镇人口和工矿区人口由此大量增加,务农人口减少,同时也因为自然灾害,进一步造成了粮食供应紧张。为了保障供需平衡,1955年8月,国务院发布了《关于市镇粮食定量供应暂行办法》,对市镇人口实行定量凭票供应粮食,按照重体力劳动者、轻体力劳动者、职员及脑力劳动者、学生、居民、老人及各个年龄阶段的儿童进行分类,进行不同定量,精准到人,确保生活物资分配的公平、公正。在部署了粮食统购统销之后,国家又陆续对食用植物油、棉花、棉布等居民日常生活必需品进行统购统销,中国老百姓由此进入了“票证时代”。

在票证时代,诸多的票证就犹如一面镜子,折射出了百姓的万千生活场景。吃饭需粮票,穿衣需布票,买肉需肉票,还有煤油票、棉花票、自行车票、电视机票、缝纫机票等,购买一切生活必需品几乎都需要票。特别是粮票,因家家户户都要买米面油,在生活中更是必不可少,堪称“神州第一票”。还常有小贩用鸡蛋与居民换粮票的,可以说粮票成了交换食品的“货币”,成为人们最看重也最离不开的宝贝疙瘩。粮票是有地域划分的,有全国通用粮票和省(区)、市地方粮票,还有军用粮票、城市计划用粮票以及县级非农业户口购粮食簿等等。当时,如需到外地出差、读书或探亲,则必须由单位出具证明,并到粮食部门用粮本上的粮食兑换出全国通用粮票,这样到异地才能有饭吃。

就粮票的定量来说,也是勉强温饱。企事业单位职工包括教师也就是“吃商品粮”的人,一般都是每天不足一斤,其中包括为数不多一定比例的细粮、大米、小米和食油。因为油水太少,多数人不够吃,特别是男同志常常寅吃卯粮。那个时候很少见到大胖子。1968年,我代表公社文教系统参加冀县学毛著积极分子大会,1971年,我到冀县参加现代京剧汇演,瘦小单薄十几岁的我,竟然每天吃2斤主食(县里的伙食比我们过年吃的还好)。

产业工人和体育老师虽然定量多一些,但因为体力消耗大,也是捉襟见肘。好在可以从农村买点山药萝卜加以补充。那个年代在粮局和粮站工作的最吃香(也是转业干部最想去的地方),一是可以吃饱吃好(细粮多),二是可以淘换全国粮票。全国粮票不仅全国通用,而且配给的品种也有差异,我二姐每年要到上海探亲,急需全国通用粮票。我当时在公社担任广播员,经常骑车到南午村粮站找在粮站担任厨师的亲戚用地方粮票给二姐换全国粮票。每次去了都要免费“猛撮一顿”好吃的。后来,我到北京卫戍区服役,军人的定量可能是45斤,所以,遇到出差探亲可以领取和结余部分全国粮票,不仅缓冲了家庭粮票危机,而且可以用全国粮票找同学在当地驻军买点大米白面黄豆,使家庭的生活质量有了明显的提高。我爱人家里亲友多,经常到市里办事吃饭,搞得我家经常闹粮荒,自从我找到这个“窍门”后,大大缓解了家庭危机。1981年,我去安徽出差,战友魏良专门送给我自家生产的50斤好大米。我抗着大米、拿着行李,手里提着一米高的(八盒)圆盒糕点(当时,只有上海才有这样即高档洋气又好吃、色香味俱全的西式糕点,即便在北京也只有几十年一贯制的长方形的点心盒),在拥挤不堪的绿皮火车门口窗户爬来挤去,历经坎坷,才把“胜利果实”扛回家,即成为一道风景,也成为一桩引以自豪的笑谈。

在那个时候除了粮票,布票在人们生活中也必不可少。特别是要结婚的男女青年,其父母都得到处求亲告友、东借西凑才能凑够布票弄上几件像样的衣服,作为嫁妆、新衣。当时布票是按人口颁发的,每人每年的布票由6尺到14尺不等。一些人口多家里穷的,还会把布票偷偷拿出来卖,换些家里必需品,慢慢地就有人采用交换或者购买的方式弄票了。我们家里孩子多,但大都穿母亲亲手纺线织染的粗布衣服。粗布衣服穿着舒服,但样子难看不挺阔,沾水变硬,不好洗涤,因此那个时候在河边用棒槌敲打衣服也成为一道风景。由于孩子多,织布很费时间,粗布也供应不暇,因此,我在家是老小,经常穿哥哥姐姐的旧衣服旧鞋子,导致我的脚趾被挤压的严重变形。真是应了那句俗言:“新三年,旧三年,缝缝补补又三年。老大穿了老二穿,老小总穿旧衣衫,衣服破了不要扔,废物利用做鞋(底)穿”。

煤油票,对城里人来说少点儿没关系,但在许多没有通电的农村,一月一斤的煤油票也是很吃香的。漆黑的晚上,农户家里照明几乎都要靠煤油灯,因此家家户户的煤油都不够用,所以只要是天上有月亮,晚上大多数人就不会点灯。但我家例外,母亲姐姐晚上要纺线、做针线活,我则要提前预习明天的课程。早晨醒来,两个鼻孔下面是煤油烟熏的两道黑,要用肥皂反复搓洗才能洗干净。

在那些年月里,人们的日子都过得精打细算。亲友之间很少串门,即使偶尔来往,若主人要留饭,什么不带不要紧,粮票也要带上,否则主人家定额定量的日子就要过得紧巴起来了。肉票在农村更是紧俏品,那时肉供应量每人每月为2两,凭票购买,平日里是很少能吃到肉的,当然即便有肉票,没钱买也是白搭,可见一肉难求。那个时代送礼时兴送水果罐头(好像不用票)。探亲访友看病人,都是提着一兜子水果罐头。

从20世纪50年代末到90年代初,这些看起来毫不起眼的小小纸片,一直是调节平衡和满足人民生活基本需求的最有效手段,缓解了城镇中粮食等重要物资的供需矛盾,保证了人民的基本生活,支持了国家工业建设的顺利进行。

1978年12月,党的十一届三中全会确立了改革开放的重大决策,从此我国的经济步入了发展的快车道。70年代中后期,自行车、手表和缝纫机成了“三大件”,是当时人们结婚的时兴之物。想弄到这“三大件”(每件120元,相当于职工半年的工资)可不简单,这些物品供应很少,堪称一票难求。那时,自行车票和手表票是最值钱的,一张手表票可以换取相当数量的鸡蛋和粮票。到了80年代,电风扇、电视机和电冰箱也开始出现在人们的生活中,但仍要凭票购买。

随着改革开放的春风吹到农村,农民的生活逐渐有了起色,吃穿自然已不再发愁,但仍需凭票购买。城里人时兴的“三大件”也渐渐进入村里的富余家庭。在家乡,家里结婚要是能摆出这“三大件”,无疑是最有面子的事情。因为这是要找熟人托关系,或者花高价弄票才能买的大物件。

的确,从90年代初起,国内市场大变样,商品逐渐丰富起来,老百姓的菜篮子、米袋子很快丰盈起来,不论是在城市,还是在农村,曾经风行一时的票证就这样悄然离开了人们的生活。

现如今,走进大大小小的商场、超市,琳琅满目的商品令人眼花缭乱,不仅国产商品应有尽有,国外产品也不再鲜有,甚至足不出户就能从网上购买到所有的生活必需品。然而,每当看到爱人孩子网购随赠优惠劵,我就会不由想起曾经的票证岁月。

曾经一张粮票不知难倒了多少英雄好汉,但就是那些看似平淡无奇的方寸纸片,浓缩了中国人那段坎坷艰辛的岁月,打破了西方列强对我国实施的经济封锁,确保了社会物资分配的公平公正。

到了九十年代初,票证悄然谢幕,可它们承载的岁月、邻里的互助、生活的质朴,都化作心底的暖流。它们是时代的书签,标记着往昔的艰难与温情,让我们在富足的当下,依然能从那些薄薄的纸片中,寻回生活最初的真意与感动,铭记岁月长河中那段独特的征程

票证时代的终结,是改革开放、社会进步的结果。据说,取消票证还是从改革开放的窗口深圳开始的,因为深圳涌来了全国各地的创业者,一方面工资高了,购买力高了,一方面又受制于手中地方票证的局限性,而带来严重不便,因此,取消票证也成了深圳改革的重要部分,进而带动了全国的票证取消。

从计划经济时代的物资匮乏到社会主义市场经济时期的商品琳琅满目,短短十几年,中国人就解决了吃不饱饭的大问题。事实证明,只有坚持改革开放、发展社会主义市场经济,才能提高社会生产力,增进民生福祉。如今,那些承载着老一辈人酸甜苦辣的票证,已经失去使用价值,退出历史舞台。但是,它们并没有被淹没在尘埃中,而是转入了收藏界,成为了收藏者的新宠和进行传统教育的重要载体。因为,那一张张票证真实地反映出中国人民生活的巨变,激励着人们继续奋发向上,撸起袖子加油干!

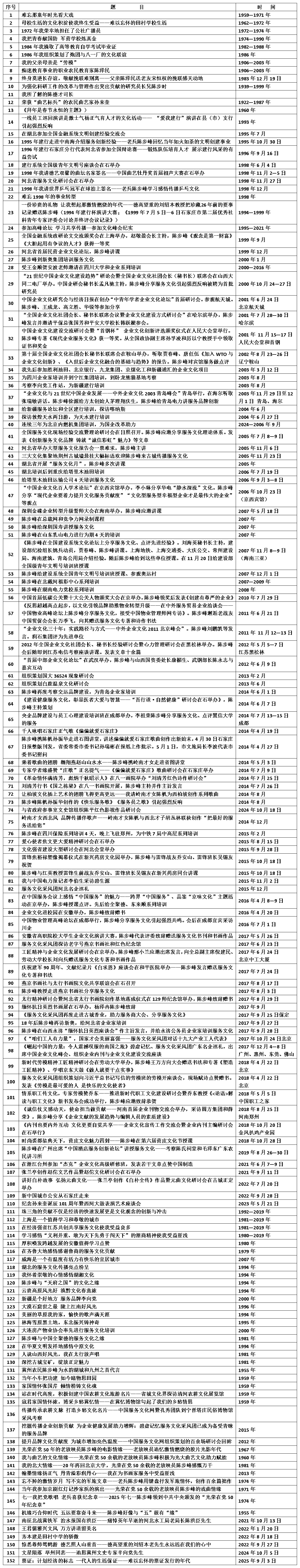

附:陈步峰撰写的回忆录一览表

(光荣在党50余载的老兵陈步峰系列回忆录)