导读:经过1965、1966年的预热,到了1967年,“革命样板戏”:京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《海港》《奇袭白虎团》《杜鹃山》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》开始风靡全国,随着大喇叭和收音机的滚动播放,一股“现代京剧热”席卷祖国大地,全国掀起了学唱样板戏的热潮。

经过1965、1966年的预热,到了1967年,“革命样板戏”:京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《海港》《奇袭白虎团》《杜鹃山》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》开始风靡全国,随着大喇叭和收音机的滚动播放,一股“现代京剧热”席卷祖国大地,全国掀起了学唱样板戏的热潮。

样板戏是一个时代的烙印——历史的是非功过,或许也该交由时间来评判。在中国现代文艺发展史上,“样板戏”是一个无法回避的特殊文化现象。作为特定历史时期的产物,它们不仅承载着那个年代的政治诉求,更在艺术形式上进行了大胆尝试,对传统戏曲艺术产生了深远影响。

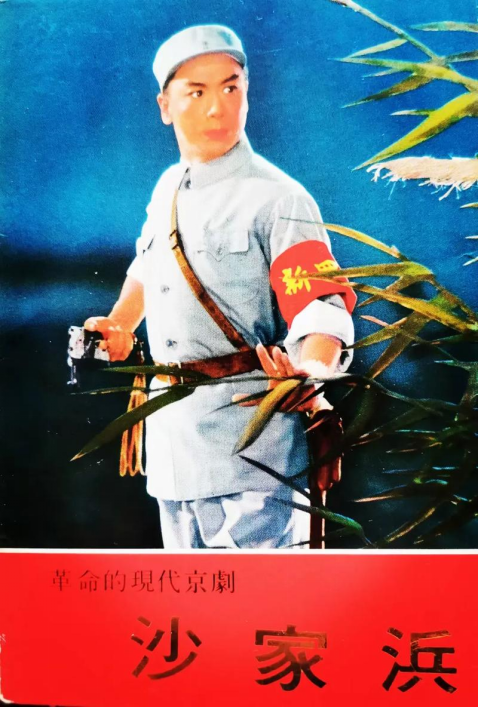

“样板戏”的诞生与二十世纪六七十年代中国的社会变革密不可分。1964年全国京剧现代戏观摩演出大会是一个重要节点,《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》等作品崭露头角。这些作品最初是作为“革命现代戏”创作的,旨在用传统艺术形式表现革命斗争题材。随着时代发展,它们逐渐被确立为文艺创作的典范,形成了包括五部京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《海港》《奇袭白虎团》,两部芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,以及后来增加的《杜鹃山》在内的“八个样板戏”体系。

值得注意的是,这些作品在艺术表现上进行了诸多创新。《红灯记》将传统京剧的唱腔与现代革命故事相结合;《智取威虎山》在武打设计上突破传统程式;《沙家浜》中“智斗”一场将戏曲的虚拟表演与现实题材完美融合。这些尝试在客观上推动了传统戏曲的现代化转型。

从艺术本体来看,与传统京剧相比,“样板戏”呈现出几个鲜明特点。在人物塑造上:工农兵绝对主角,脸谱化正邪对立,彻底打破了帝王将相才子佳人统治舞台的格局。题材上,以百姓熟悉的近代尤其是近代革命题材为主,不仅拉近了与听众的距离,而且其教化作用更加明显。在音乐创作上,它们打破了传统京剧“三大件”(京胡、月琴、三弦)的伴奏模式,引入交响乐队,丰富了音乐表现力。在舞台美术方面,突破了传统戏曲的写意风格,采用写实布景。《智取威虎山》中的林海雪景、《红灯记》中的铁路道口、沙家浜的春来茶馆,都力求还原真实场景。这种处理虽然与传统戏曲美学有所背离,但增强了观众的代入感。表演体系上,创造性地运用传统程式表现现代生活。《沙家浜》中阿庆嫂的“倒茶”动作,《红色娘子军》中吴琼花的“射击”舞姿,都是传统程式与现代生活的巧妙结合。这些探索为戏曲表现现代题材积累了宝贵经验。“样板戏”的推广达到了前所未有的广度。通过电影、广播、出版物等多种媒介,这些作品渗透到社会各个角落。据统计,仅《红灯记》一部戏的观众就超过一亿人次。这种空前规模的传播,客观上促进了传统艺术的普及。

样板戏最大的特点是对京剧进行了现代化的改进,故事题材都是歌颂工农兵的现实题材,时代背景距离较近,念白唱腔更贴近与时代和百姓,大部分内容都能听懂,大部分唱段都能学唱。尤其是革命现代京剧《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》的时代性、故事性、艺术性、群众性更受百姓欢迎,因为好听好懂好唱好学,因此,普及程度更高一些,几乎人人会唱,有的能把整场戏唱下来(尽管不够专业)。大队小队每逢开会或是上下班的路上,总要请几个京剧爱好者来上几段,唱的最多的当属“穷人的孩子早当家”“我家的表叔数不清”“闹工潮”“我们是工农子弟兵”等。

上世纪60年代末和70年代初,有条件的单位农村纷纷成立业余京剧团,争相排练“样板戏”。在河北冀州吴吕公社的十八个村子里,吴吕村排练的《沙家浜》和我老家田村排练的《红灯记》都很出彩不分伯仲。当时在国家教育部工作的陈德才司长回家省亲,主动办起了现代京剧辅导班,重点教大家演唱《红灯记》里面的“穷人的孩子早当家”“浑身是胆雄赳赳”和《沙家浜》“朝霞映在阳澄湖上”等选段,起到了很好的启蒙普及作用。

1968年,“田村京剧团一团”成立,团长由田村党支部副书记陈金水担任,紧锣密鼓的排练了现代京剧《红灯记》。主创人员有马梦群、陈立忠扮演男一号地下党李玉和、陈金水扮演日本宪兵队长鸠山、陈宝珠扮演李奶奶,高正玲扮演李铁梅、陈幼林扮演叛徒王连举、朱尚中扮演特务缝鞋匠,陈俊年陈德水宋金木担纲琴师,陈木超老先生担纲鼓师。难能可贵的是,所有演员大都是半路出家、都是学历不高的清一色的农民,几乎没有任何京剧功底,既没有专业老师指导,也没有录音录像可学,就是凭着听大喇叭和收音机(我是1972年在公社广播站才接触到十分稀有的黑白电视、节目少、信号差)里听到的记忆,凭着一腔热情和一份执着的热爱全身心的投入学习模仿。为了尽快进入角色,大家如饥似渴的学习、废寝忘食的刻苦练习,几乎都到了走火入魔的地步。当时扮演日本鸠山队长的36岁的陈金水书记,为了背台词可以说是通宵达旦如醉如痴,连去公社开会的路上也惟妙惟肖的背诵台词,当大声喊道“李玉和,你要是敬酒不吃吃罚酒的话,就不要怪我不客气了”时,竟然使路上行人吓了一大跳,纷纷以诧异的目光盯着他,他却仍然念念有词、浑然不觉、若无其事的扬长而去。路人对他指指点点,有的说他敬业专注,有的说他走火入魔是戏痴,有的则质疑他是不是有“精神病”,到也成为当时的趣谈。功夫不负有心人,经过大家的辛勤努力,11场戏终于排练成功了,在村里连演数场竟然场场爆满,人们惊叹这些土包子演员与戏匣子里的演员差别不大,竟可以假乱真。

(《红灯记》是由《革命自有后来人》改编而成,讲述的是抗日战争时期,我党地下工作者李玉和一家三代,为向游击队转送密电码而前仆后继、与日寇不屈不挠斗争的英雄故事。此剧是中国京剧院的优秀保留剧目,六十年代至今,众多艺术家李少春、袁世海、杜近芳、高玉倩、钱浩梁、刘长瑜、李维康、冯志孝、孙岳、王晶华、杜富珍、张岚、耿巧云等都曾先后参加演出。全剧共十一场,分别为:第一场“接应交通员”,第二场“接受任务”第三场“粥棚脱险”,第四场“王连举叛变”,第五场“痛说革命家史”,第六场“赴宴斗鸠山”,第七场“群众帮助”,第八场“刑场斗争”,第九场“前赴后继”,第十场“伏击歼敌”,第十一场“胜利”。

八一电影制片厂于1970年拍摄了京剧艺术片《红灯记》,在全国热映后,又掀起了新一轮学演样板戏的热潮。我所在的田村大队于1971迅速成立了“田村京剧团二团”,继续排练现代京剧《红灯记》。除了由支部副书记陈金水担任团长和艺术指导外,其他主创人员面貌一新,还吸收了田村高中的学生和跟着武学泰斗刘鸿雁(河北武术协会主席)老师习武的学生(陈登礼、陈经志、朱尚华等)加盟,大大增加了最后一场武打的戏份,也成为当时一大亮点。人高马大相貌堂堂声音洪亮的孙广发扮演李玉和,短粗胖的陈俊亮(武功也很棒)扮演鸠山队长,稳重大方慈眉善目的陈秀芳宋金花扮演李奶奶、年轻活泼的陈幼敏扮演李铁梅,陈志强扮演交通员,陈经志扮演叛徒王连举,陈登礼扮演磨刀人,陈步峰扮演鸠山的副官候宪朴,朱尚华扮演特务缝鞋匠,陈会亭扮演慧莲,陈洪仑陈幼廷等扮演八路军和鬼子,陈志申等担任剧务,除了孙广发陈俊亮外,其他演员大都13岁—20岁,年轻化和精彩真实的武打成为京剧二团的鲜明特点。琴师陈俊年在冀县可是响当当的一流的琴师,他拉起京胡来可是出神入化,艺术水准高、既是导演也是定海神针,他领衔京胡,二胡仍由陈德水、宋金木担任,多才多艺的孙广州(曲艺标兵孙来奎的长子、山东快书演员)担纲司鼓。

当时可谓人才济济,还有两个李玉和的扮演者陈志强、宋金灿(每天把砖烧热了,包好放到怀里当暖水袋用),他们演唱的京剧十分专业地道、很有味道,但因为个头诋、海拔不够、人也比较瘦弱,不符合当时英雄高大上的审美要求,只能当B角,但他们每天也到场一块排练,和大家一起研究推敲人物角色和演唱的韵味。

令人难忘的是,那个时候没有一分钱的报酬,全是无私奉献,尽管如此,大家热情很高,都有一种自豪感和传播先进文化的使命感,走到大街上也令人刮目相看,常常被人直呼“李玉和”“李铁梅”“鸠山先生”,他们也乐于答应并征求大家的意见。每天早8点开始,一直排练到到晚上10点,可以说是认真细致、反反复复、精益求精,有时候为演好一段戏,常常排练到夜深人静。几次在村内外演出,热心的观众一再叫好,也提出不少好的建议。渐渐的田村京剧团成为当地口碑最好的剧团之一。

后来,田村京剧团有幸代表吴吕公社的18个大队到冀县大礼堂参加“冀县样板戏展演”。经过激烈比赛,田村的《红灯记》与门庄乡西堤北的《沙家浜》和小寨乡的《智取威虎山》位列前三甲。演员们的精湛演出,在县城引起了强烈反响。

去冀县展演前后,剧团经常应邀步行到各村巡演。没到一地,可以说是千人空巷、人走屋空,男女老少倾巢而出早早的坐在那里等候。大队党支部和服务人员们则为演员们准备了奢侈的晚宴“猪肉炖粉条”和热气腾腾的大馒头。虽然说饱吹饿唱,但大家一是为了解馋,二是为了抵御严寒(当年冬天冷的邪乎),都风卷残云的饱餐一顿。因为角色需要,副官候宪朴需要穿军大衣,剧务陈志申就把他的军大衣(全村独一件)借给我用了一冬天。我穿着既神气又保暖的军大衣走到大街上引来了演员和村民羡慕的目光。

十冬腊月寒风刺骨,每天晚上演完步行回家已经深夜,大家乐此不疲。扮演李玉和的孙广发同志,为了真实再现李玉和赴刑场气昂昂遍体鳞伤的形象,冒着零下20度的严寒,竟然只穿一件破烂不堪血迹斑斑的白衬衫演完全场。回到家后,围着炉子烤火,竟然一个晚上也暖和不过来。后来,他“女儿”李铁梅心疼“父亲”,便从家中找了一件毛衣给他套在里面御寒,此事也成为一段佳话。还有几个扮演鬼子和游击队的演员,为了体现“动真格的”武打效果,起初全是用真刀真枪格斗,结果出现了几次扎伤,后来才改成用木头做的图上银粉的“刀枪”。

1972年,田村中学高三班,排练演出京剧《沙家浜》《智斗》一场。活泼聪慧的田敏扮演阿庆嫂,陈英文扮演伪参谋长刁德一,矮粗黑胖的田永根扮演伪司令胡传奎,陈步峰扮演刘副官,朱尚华扮演刁小三。琴师:陈俊年和上海籍老师孙贵生。多次在校内外演出,反响很好,再次引发学唱现代京剧热。

在这两个戏中,我就是一个跑龙套的角色,戏份不多,台词就那么几句。但我们每天到场都很积极,竭尽全力搞好服务,即当观众也当评委,更多的时候担任服务员和配角。耳濡目染的跟着主角学习台词和唱腔,到最后竟能把整场戏的大部分唱段吟唱下来。后来参加工作后,也毛遂自荐的唱上一段,更主要的是愉悦身心、陶冶情操、净化心灵;不仅提高了肺活量,而且提高了嗓音的高度与宽度、体味到京剧的味道,为我以后学唱京东大鼓、京韵大鼓等艺术奠定了基础。后来,我在全各国各地培训服务文化,常常一连几天站立讲课,仍能底气十足、慷慨激昂、声情并茂的连续战斗。也许与当年的学习京剧打下的基础有很大关系。

近十年,我的工作重心专注于本土文化建设,在组织策划的百余场文化强省系列研讨会座谈会上和数百次文化公益活动中,经常邀请京剧名家助力,我也曾组织策划陈平、李敏杰、桑志明、弓彦青、李陆英、张三等京剧名家专题讲座演出并进行现场点评分享学习感悟,现场效果还不错。

2022年10月20日,在河北省检察官学院,我组织策划了《用京剧讲述本土故事, 用国粹讴歌石门英烈——喜迎20大、河北省检察官学院特别党日活动——京剧郝青玉观赏座谈会成功举办》。

(右4起:郝清玉扮演者陈平、琴师边发京、省政府参事室文史馆老主任老馆长詹文宏、中国服务文化网总服务师陈步峰、省委统战部原常务副部长许毅、省检察官学院院长刘伟)

2024年2月13日龙年初四与2024年2月28日龙年正月十九,先后组织策划了《巧谱国粹显书毫 百年京剧画中游——省城文友再赏“京剧百年——张韫韬绘画艺术展”》《群贤毕至、书画当中品剧史;众人献策,誓把国粹亮九州——张韫韬京剧百年书画展暨国粹文化研讨会在悠哉艺术空间成功举办》等系列活动,邀请专家艺术家探讨京剧文化,我也在多位京剧名家面前,班门弄斧的学唱了《红灯记》《沙家浜》选段,竟也引来一致好评。

京剧《红灯记》

主题:铁路工人李玉和一家三代传递密电码,抗日救国

符号象征:红灯代表革命火种,李铁梅唱段“都有一颗红亮的心”成时代金曲

国际影响:1970年代出访阿尔巴尼亚、朝鲜,成外交文化名片

《沙家浜》(京剧)

故事原型:新四军伤病员在阳澄湖与日伪周旋 ,人民群众机智掩护

经典角色:阿庆嫂“春来茶馆”智斗刁德一,唱段“智斗”成教科书级对唱

现实争议:真实历史中“胡传魁”原型熊应堂中将,文革遭迫害