导读:2025年5月24日,我们应著名漫画家冯火之邀,到冀忆博物馆参加“冀忆无边”民俗国际漫画展。

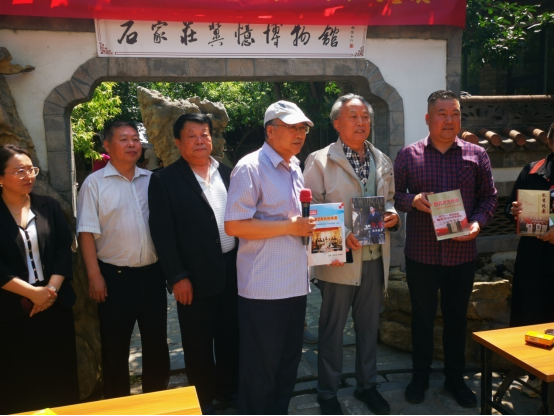

2025年5月24日,我们应著名漫画家冯火之邀,到冀忆博物馆参加“冀忆无边”民俗国际漫画展。

按照导航行至石家庄市栾城区洨河北岸,沿着一个很窄的小胡同下坡后,向右拐,路南发现一座明清式砖瓦结构的仿古建筑,豁然写着“石家庄冀忆博物馆”。令人眼睛一亮,陈步峰脱口而出:“这个谐音且有寓意的名字起的好,有嚼头有味道有意境有品位。“冀”是河北的乃至古时燕赵大地的简称,冀又是希望期冀、继往开来的意思”。走进去真是曲径通幽、别有洞天,每个房间庭院都别具匠心,像一座精心雕琢的艺术品,一股青青的杏香扑鼻而来,院子里绿油油的杏树上,还挂着一些人们来不及摘走熟透了的白杏,令人馋涎欲滴,人们不由自主地信手摘来,真是香甜可口,美不胜收。

在各个老式房间里面陈列有上世纪70年代以人们生活、工作、农耕、民俗类的多件藏品,民俗漫画作品与博物馆的这些“老物件”摆在一起,毫不违和,相得益彰。让观众在欣赏漫画和参观文物的同时,唤起怀旧心理和一缕缕乡愁。

石家庄冀忆博物馆秉持“民俗收藏、固凝记忆、乡土文化、赓续传承”的建馆理念,通过对传统农耕、衣食住行、民间技艺、风俗习惯等展示,致力于深入挖掘农耕文化的内涵及其价值,保护、传承和展示,进一步宣传劳动人民艰苦奋斗、勤劳朴实的精神。冀忆博物馆不仅是传承和保护民俗文化的平台,也致力建立旅游休闲的民俗文化景点,打造乡土民俗教育的课堂,成为石家庄市人文地标。

光荣在党50余载的老兵、农民出生的陈步峰看着一件件自己曾经使用和熟悉的“老物件”,感到特别亲切,主动担任起“现场解说”,介绍这些老物件的前世今生和在当时的重要作用。

在农耕文化展示区我们看到了农耕源流、农耕器具、农耕风貌、时令节气、收获储存、五谷粮菽、粮食加工、纺织衣饰、家居生活、炊事饮食、食品制作、传统习俗、休闲娱乐、乡村工匠、农副生产、地方特产、交通运输、水利灌溉、村镇民居、农耕嬗变等内容环节的老物件。有各个时代种地用的犁、耙、盖、耧、铁锨、锄头、镐头、镰刀、水车、辘轳,加工环节用的石碾、石磨、风车和手推车。还有生产队集合开会、上工用的钟、梨花片等。这些在当今看来已经相当落后效率低下的生产工具,在当时却日复一日年复一年的“战天斗地”“利用自然”抵抗灾害中发挥着的重大作用,是日积月累、循序渐进的生产变革技术革命,不断的解放生产力,生产更多的粮食解决人们的温饱与生存延续问题,支持了民族的繁衍与变迁,使中国逐步成为世界第一人口大国和农耕文明的中心。这些老物件是一个家庭一个基本生产单位的刚需必需品,既是一个家庭的生产工具又是一个家庭的重要财产,更是劳动人民的艰辛创业土里刨食和聪明智慧的象征,是一个时代鲜明的特征。那个时代的农民,集合很少见到现在的“大胖子”,大都是脸色黝黑的清一色的“苗条身材”,因为那个时候温饱问题一直没有很好的解决,吃不饱、吃不好、没有油水是常态,且劳动强度大,消耗的多补充的少,缺乏身体发胖的基本条件。随着时代的发展、科技的进步、尤其是随着改革开放和工业的发展,机械化半机械化已代替了纯手工时代,极大地解放了生产力,解放了农民。越来越多的农民和农村人都在享受着越来越多的现代文明带来的便利。但又总觉得农村里尤其是村民的心理少了点什么,那浓浓的乡愁和人文精神是那样的难以割舍。

在手推车旁,陈步峰一边推车一边讲,别小看这个小推车,这是生产力解放的重要标志,能使人们从人背肩扛中解脱出来,大大提高了运输的效率。一个小推车能推起几百斤东西,在农村可运输货物、土石、肥料,还可当交通工具,一边坐人一边放物件,是每个家庭的刚需必备。当年淮海战役取得胜利之后,陈毅元帅感慨地说:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。”1948年11月6日 至 1949年1月10日, 淮海战役期间华东、中原、冀鲁豫、华中四个解放区前后共出动民工543万人,动用担架20.6万副,车辆88万辆,挑子30.5万副,牲畜76.7万头,共向前线运送1460多万吨弹药、9.6亿斤粮食等军需物资。。

在暖瓶洗脸盆前,陈步峰讲,这两样东西,不仅仅是洗脸喝水的必备,而且是结婚送礼的首选,有的人结婚时能收到几个乃至几十个脸盆和暖瓶。

在各种票据面前,陈步峰讲,票证时代是计划经济尤其是物品不太丰富的年代的产物,那个时候不仅买三大件“自行车、缝纫机、手表”需要费尽周折和岁月的煎熬、通过关系和论资排辈“搞票”,而且吃穿住行都需要粮票、油票、布票,就连买个肥皂、碱面、蜡烛、煤油等都必须有票才能花钱买到,有钱无票是寸步难行的。还有,全国粮票最吃香,因为它不仅全国通用,而且可购买的粮油标准也比地方粮票优惠。

在油印机旁,陈步峰讲,过去基层印发资料和宣传资料包括单位的报纸都是在蜡纸上一个字一个字的小心翼翼地刻字稍有差池就前功尽弃,然后贴在油印机上,用沾有油墨的辊子滚动,搞得好的话,一张蜡纸能印数百张资料。是个效率低下、费时费力且质量不高的活,后来渐渐的被铅印、激光照排、数字印刷代替。

印刷技术的革命,大大提高了印刷出书宣传的效率。

在毛主席著作展示台前,陈步峰讲,那个时候掀起了学习毛主席著作和毛主席语录热潮,要求人人会被会讲,尤其是“老三篇”《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》和经典语录,人们都能熟练的背诵宣讲。那个时候人们天天唱的歌曲是《大海航行靠舵手》《毛主席的书我最爱读》。正是“毛主席的书我最爱读 千遍那个万遍哟下功夫 深刻的道理我细心领会 只觉得心里头热乎乎 哎 好像那 旱地里下了一场及时雨呀 小苗儿挂满了露水珠呀 毛主席的雨露滋养了我呀啊 我干起革命劲头儿足”。1968年6月,我和我父亲当选为 “学毛著积极分子”,分别代表南午村与吴吕人民公社的教育系统在冀县参加为期三天的“冀县学毛著积极分子交流大会”,也成为一段引以为豪的趣事。

在织布机、纺车、缝纫机前,陈步峰讲,我们上高中以前乃至参加工作后相当一段时间的服装被褥,都是母亲和姐姐们含辛茹苦披星戴月的种棉花、摘棉花、弹棉花、纺纱织布、染布后、一针一线缝制出来的“慈母手中线游子身上衣临行密密缝意恐迟迟归”。那时的粗布衣穿着虽然贴身吸汗很舒服,但最大的问题是容易脏、容易起皱,既不美观也不好洗。直到80年代才开始兴起了挺阔好看的“的确良”,老粗布才慢慢的淡出了视野,如今人们返璞归真,改良后的老粗布又成了人们喜欢的“奢侈品”。

“树高千尺也忘不了根。”如同歌里唱的那样,农业是国民经济的基础,是安天下稳民生的战略产业。自古以来,农耕文明的进程,一直伴随着中华文明的历史脚步,中华优秀传统文化也深深扎根于农耕文化之中。博物馆抢救性收集、存留、研究和展示中华民族传统农耕生产生活用品和非物质文化遗产,为珍藏农耕记忆、弘扬传统文化、教育子孙后代作出积极贡献。

人类社会总是要不断繁衍发展的。无论是游牧社会,还是农耕社会,大都要经过产业革命,进入到现代化的社会里。因而伴随着一定社会生产和生活方式所产生的劳作工具、器物家什,也在变化、演进,有的沿用,有的升级,不少的则要淡出。然而,真是有些“时间不饶人”。到了我们这一代子孙栖息于星球大地的时刻,正是城镇化建设以空前的规模和速度向前推进的时刻。人们骤然发现,祖先们披荆斩棘建造起的农耕家园,已经成了“回不去的故乡”。自小时候便听老辈子人讲述并且示范操作的乡村器物,包括当成生产工具的农具,视为农耕社会生产组织和资源组织方式的工匠及其技艺,以及陪同大河两岸乡亲儿时成长的玩具、游戏方式、生活经验等等,都已经处于加速消失之中。说起乡村器物,比之于传统民俗,更可能遭到忽略和遗弃,一下子便丢进“废品收购站”,以至于今日的人们已经忘记了这些传统器物伴生的价值理念和升发的人文精神。

“我生在一个小山村,那里有我的父老乡亲。胡子里长满故事,憨笑中埋着乡音……”还记得吗,老式织布机那嘎吱嘎吱的响声?大家是否还认得,那些陪伴中国人几千年的 耕、犟、锄、刨、扬场、转掍的农耕技艺,那些作为生活必需品的碾、磨、碓、辘轳都长啥样?在农耕文明源远流长的华北地区,有这么一座博物馆,能带你走进时空隧道,让你感受农耕文化魅力,记住通往故乡之路,留住悠悠乡愁。

乡愁是一种文化、是一种哲学,是一种难以抹掉的情感纽带。乡愁是一种文化现象,表征着一种历史情愫,更寄寓一种文化表达。在书写乡愁的图书和展出的老物件中,既有对故乡的眷恋与欣赏,也有对当下处境的愁绪和反省。

严格来说,比起其他地方的民俗馆来,这个冀忆博物馆规模较小、品种也不那么多,有些物品的功能解说和空间环境的布置上还有许多提升的空间。但它的可贵之处是毗邻市区、交通便利且曲径通幽,麻雀虽小五脏俱全,且文化氛围比较浓,可以试想,在这样的环境里、在远离喧闹的幽静环境中,在此聚会、喝茶、种菜、养花、赏杏、展览、联谊、悉心创作和品尝农家饭,让急匆匆的脚步突然慢下来,品味一下生活和人生,是否能激发灵感、“幡然顿悟”,也是“桃花园里可耕田”可遇不可求的地方。

陈步峰点赞:冀忆博物馆长寇博舟先生,在曲径通幽的古式建筑里,摆放了他悉心收藏的数十年乃至上百年前的老物件,勾起了我们的乡愁记忆,满足了人们的乡愁情怀,提供了陶冶i情操、学习知识交流感情的良好去处,展示了寇先生一位青年企业家的文化自觉、家国情怀和使命担当,我们向他表示崇高的敬意。赋诗点赞:藏头诗“寇博舟强”:“寇君家国情怀浓,博采众长冀忆情,舟山艺海连文友,强我中华大复兴”。

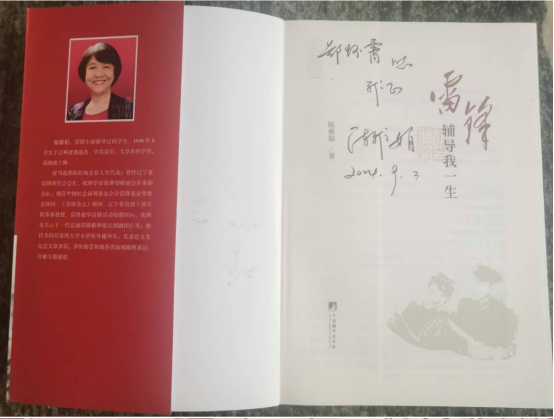

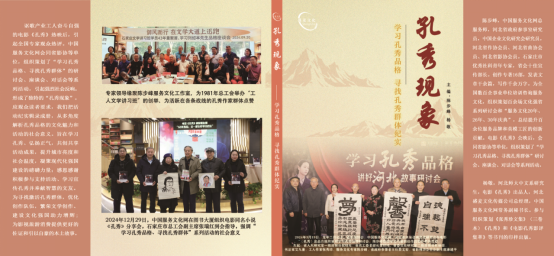

(陈步峰携孔秀团队赠书恭贺,致敬冀忆博物馆:《服务文化30年》《孔秀现象》《孔秀影评集萃》《曲艺标兵孙来奎》)

(供稿陈步峰)