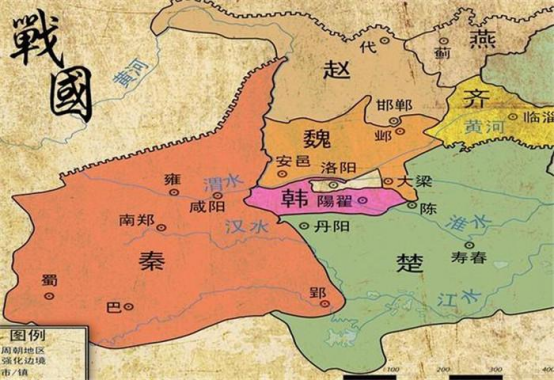

导读:上海古称“沪”或“申”;春秋早期属于吴国东境,春秋末年入于越,战国时属楚国,曾经是楚国春申君黄歇的封邑。贯穿现代上海的黄浦江(又称春申江),故上海别称为“申”。此外,根据一些历史学家的研究,唐朝时期上海所在的地区叫做“沪渎”,而“沪”则是一种人工建造的捕鱼工具,因而上海之名由此而来。

东方明珠入云霄,雄伟壮观领新潮;登塔俯视高楼矮,远眺浦江生自豪。

上海古称“沪”或“申”;春秋早期属于吴国东境,春秋末年入于越,战国时属楚国,曾经是楚国春申君黄歇的封邑。贯穿现代上海的黄浦江(又称春申江),故上海别称为“申”。此外,根据一些历史学家的研究,唐朝时期上海所在的地区叫做“沪渎”,而“沪”则是一种人工建造的捕鱼工具,因而上海之名由此而来。

战国时期的楚国名相春申君

春秋时期,上海地区属于吴国东境,但未明确记载其行政归属。战国时期其归属有变迁。越国阶段:春秋末年,吴国被越国击败后,上海地区归属越国。楚国阶段:越国被楚国灭亡后,上海地区一度归属楚国,长达百余年历史。楚国春申君黄歇在此封邑,并将治理的河流改名“春申江”,因此上海别称“申”。

后期之行政区划确立:晋朝时期(约公元三世纪),因渔民创造捕鱼工具“扈”而得名“沪渎”,后演变为“沪”,成为上海简称的起源。唐朝天宝年间(751年)设立华亭县,上海地区首次形成独立行政区划。由此得出结论:上海在春秋战国时期分别属于吴国和楚国;但需说明的是:春秋时期仅属吴国东境,战国时期才正式纳入楚国版图。

知名专家学者解码楚文化与中华文明起源

上海博物馆副馆长陈杰先生指出:在上海及周边地区大量战国晚期的墓葬中,可以看到很多随葬品受到楚文化的影响。近期,武王墩墓出土的文物、文字信息,与上海博物馆所藏楚竹简,具有同样非凡的学术价值;为探讨楚文化对上海及周边地区的文化辐射提供了实证史料,后续研究值得期待。

“开申之祖”楚相春申君黄歇之墓

春申君,名黄歇,楚国荆城(今湖北荆州监利县人),卒于公元前238年(生年不详),是战国时期著名的四君子之一。黄歇公年轻时,在楚国漫游求学,以见多识广和辩才出众闻名。因楚怀王在位时昏庸无能、听信谗言、重用奸臣、逼死屈原,结果导致强秦入侵,楚国一败涂地。楚顷襄王即位后,启用黄歇等有识之士,君臣同舟共济,发奋图强,楚国渐渐有了转机。

江海之通津包罗万象,东南之都会沧海桑田。

一代明主楚顷襄王

据《上海地名志》记载:上海简称“申”,源自受封于这里的春申君黄歇。黄歇未封吴地之时,黄浦江还不叫黄浦江,而且由于泥沙淤积,河床过高,每到汛期常常是洪水泛滥,老百姓苦不堪言。黄歇公到任后,对这条河进行了彻底治理,疏通河道,磊筑堤坝,使其洪水不再泛滥。后来人们为了纪念他,将这条河改称为春申江或黄浦江,简称“申江”。多年以后,“申”字就理所当然成了上海的代称。

2023年11月,上海市闵行区政协主席祝学军,在春申君雕塑揭幕致辞中表示:上海非常重视春申君文化遗存的保护和传承,而闵行区又是春申文化符号最深厚、最广泛的地方,曾经有春申道院、春申君庙、春申阁,现保存有多处纪念春申君的遗迹,如春申塘、春申路、春申桥和春申文化广场等。2020年7月,上海市闵行区政协成立了春申书画院。他们希望相关部门保护和修缮更多类似春申君的文史遗存和纪念场馆,注重对青少年学生讲述这段历史,引导更多市民感怀并崇尚春申君大义凌然的气魄和担当,传承他的超人智慧和爱民品格,在先贤开辟的春申大地上续写自强进取新篇章。春申君雕像由闵行区政协委员、上海旗华水上工程建设股份公司董事长孔飞捐赠。

【延伸阅读】

战国时期,楚灭越;自那时起,上海地区就属于楚国的范畴,意味着楚文化对于上海地区的影响,为上海文化增添了特别的养分。

楚文化对上海地区虽有影响,但影响似乎并不很大。其主要原因:一是上海的文化底色是吴越文化,文化根基和主体也是吴越文化;这是由其地理位置、历史沿革、语言民俗所决定的。二是受到楚文化的间接影响:在战国末期,由于被楚国统治了近百年,上海地区的文化不可避免地受到楚文化的影响和渗透,但这是一种叠加在吴越底色之上的文化附着物。三是上海拥有独特的楚文化符号:春申君的传说为上海提供了一個重要的历史叙事和文化标签,但这更像是一个附加在肉体上的外来细胞增生;是一个历史插曲和文化层积,并非文化主体。

由此,如果说上海是楚文化圈的核心区域,那是不准确的。但如果说上海的历史与文化完全与楚文化无关,那也是不全面的。更准确的描述是:上海是根植于吴越文化,并在历史长河中融合了包括楚文化在内的多种文化元素,最终形成了自己独特的海派文化。

众所周知,楚地是一个历史的地域概念。当北方已经出现了夏、商等国家后,南方楚地仍停留在原始的父系氏族社会阶段,散居的各氏族部落屡遭中原势力的压制和征伐。就在这种持续千年的蛮荒背景下,逐渐孕育发展出楚族以及其后的楚国,并成为当时中国南方各部族融合的中心。西周时期,转投周文王的楚族群体得到了中原王朝的支持,从而建立起自己的国家。从春秋开始,楚国迅速强盛起来;尤其是到了楚庄王时代,陆续吞并了周边的许多小国,一跃成为雄霸一方的大国。这时期,最能代表楚文化风格的自然是楚国的青铜器和漆器,还有老庄哲学和楚辞诗赋,是楚国极富浪漫色彩的祀神歌舞,更有出自楚人之口的“十年不鸣一鸣惊人”,“三年不飞一飞冲天”的气势和“楚虽三户、亡秦必楚”的不屈精神。

对于上海地区而言,当时的“楚文化东来”,其触发点是《史记·卷 七十八·春申君列传第十八》。该文献记载:考烈王元年(前262),以黄歇为相,封为春申君,赐淮北地十二县。后十五岁,黄歇对楚王曰:“淮北地边齐,其事急,请以为郡便”; 因并献淮北十二县,请封于江东;考烈王允之。春申君因城故吴墟,以自为都邑。自此,上海与春申君算是正式结缘了。国际化大都市上海,至今还留下“申”的简称,也算是上海人民对这位楚国先贤最好的纪念吧。

楚文化与上海存在密切的历史渊源,主要体现在以下方面:

行政区划与历史渊源:春申君黄歇被封于江东,以吴墟(今上海)为都邑,正式将今上海纳入楚国版图。这一历史事件成为上海简称“申”的直接渊源。文化开发与城市基础:黄歇公在任期间疏浚黄浦江、垦殖土地,为上海早期开发奠定了基础;其治水工程和农耕活动直接影响了上海的城市起源。考古与文化遗存:上海及周边地区(如嘉定外港、青浦重固)出土大量战国晚期楚文化文物,包括竹简、青铜器等,证实了楚文化对上海的早期影响。文化认同与现代传承:楚文化中的开放包容特质,与上海城市精神相契合,两地通过文旅活动(如“楚风烈”展览)强化了文化认同。春申君雕像等文化符号,成为两地紧密联系的象征。

综上,楚文化不仅是上海历史发展的重要推动力,也是其文化认同的重要根基。