导读:因为不会写毛笔字,所以对毛笔没有研究,甚至没有爱好,也自知没有资格说三道四。但是,衡水市政协请我为这本书写几句话,我踌躇再三,还是答应下来。

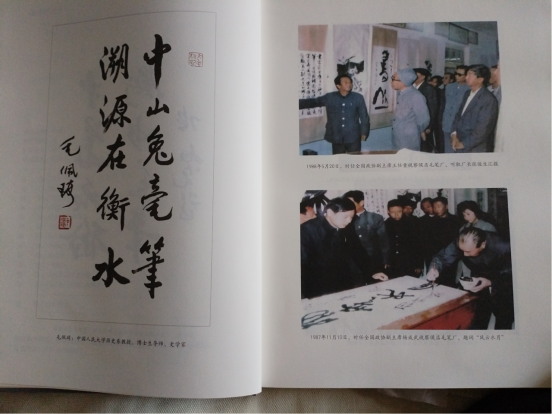

郭华:《写就历史写未来》

因为不会写毛笔字,所以对毛笔没有研究,甚至没有爱好,也自知没有资格说三道四。但是,衡水市政协请我为这本书写几句话,我踌躇再三,还是答应下来。这是因为:

第一,我是衡水人。

第二,我是政协的人。

第三,我不仅熟悉侯店,书中所写的“笔乡功臣”张俊生、王新斗等,也都非常熟悉。

第四,这本书的编撰者都是我的朋友。

有上面一条理由就够了,何况四条。

衡水有深厚的文化积淀,除去校正了中国文化发展方向、把儒家思想推上至尊地位的董仲舒之外,还有灿若群星的思想家、文学家乃至书法家。东汉著名文学家、安平人崔瑷,即是历史上著名的书法大家,而且尤善草书,师法杜度时称“崔杜”。崔瑗的草书,后世评价极高。同为东汉书法家的张芝,取法崔杜,成为汉代草书之集大成者,被誉为“草圣”。“草圣”张芝自云“上比崔杜不足”。崔瑷撰写的《草书势》,是迄今可以见到的第一篇专论书法艺术的文章。换句话说,中国历史上第一篇书法论文,是衡水人写的。

我赞成这本书的观点,衡水历史上名家辈出,与衡水具有浓厚的文化氛围并生产毛笔有关。这样讲一点也不牵强。许多非常重要的历史现象,背后的原因其实简单得很,比如“明清人口大爆炸”。中国封建社会历史上人口增长最快的时期是明朝中叶到清朝末年。从明朝万历年间(15721620)的约1亿人口,繁衍至乾隆五十九年(1794)的3.13亿,到了道光三十年(1850),又增长至4.亿。为什么人口增长如此之快?一个至关重要的原因是明朝中叶开始,我们引入了红薯和玉米,解决了人口增长所需要的粮食。你能想到增加好几亿人,红薯居然是头功吗?

毛笔之乡,自然会方便用笔之人。鲁迅先生有句名言:“我并无大刀,只有一支笔,名曰'金不换’。”就是这支“金不换”毛笔,写就了那些投枪匕首般的杂文。所以,笔对于读书人来说,相当于锄之于农民,锤之于工人!刀枪之于将士。文房四宝,笔墨纸砚,把笔放在文房四宝之首是有道理的。读书求学买不起灯油,可以凿壁借光,可以囊萤映雪,但没有笔却是不行的。这本书主要是叙述了侯店毛笔作为宫廷御笔的历史,而我更愿相信侯店毛笔质量高价格便宜,穷苦人也用得起,帮助历朝历代许许多多的寒门学子走上成功之路,促成了衡水绵延不绝的读书氛围。

编写这种类似志书的书籍,是最烧脑子的。尤其像这样的地方土特产品,即使有些故事,也以口口相传的居多,见之于书面记载的极少。我在衡水工作多年,而且长期分管宣传工作,应当说对侯店毛笔非常熟悉,但是让我来编这本书,我还真不知道从何着手。没想到市政协还真的把这本书编出来了,而且洋洋洒酒,是一部当之无愧的衡水毛笔志。它在几无任何资料可循的情况下,查阅了大量的史书典籍,从字里行间寻觅与毛笔相关的史料,上溯至春秋战国,寻找出衡水毛笔的源头,进而廓清毛笔行业的演绎和发展。它以五千年衡水思想文化的历史为背景,叙述毛笔和文化互相促进的关系。它不仅记载了毛笔的制作方法,而且记载了历史上的知名店铺和衡水地域内制笔业的分布情况,让人强烈感觉到衡水无愧于“笔乡”之称。它拿出专门的篇章,以生动的笔触,为制笔行业的匠人立传。现在有一个流行词汇“推手”,而绝大多数古老行业的传承和光大,背后的推手都是那些矢志不移、一生相许的工匠。毛笔行业同样如此,那些痴情不改、精益求精的制笔工匠,延续着衡水毛笔的精神和血脉。

工欲善其事,必先利其器。有学者认为汉字之所以有“书法艺术”,而拼音文字没有,一是与汉字的独特结构有关,二是与汉字的书写工具有关,那就是中国人有毛笔。它可以饱蘸墨汁,尽情挥洒,于是便有了或舒展、或工整、或豪放。或清秀的书法。很难想象西方的羽毛笔,写一笔蘸一次,能够写出“书法”来。读了这本书,我甚至想,是汉字催生了毛笔呢,还是毛笔催生了汉字呢?不论敦先孰后,有一点可以肯定,没有毛笔就没有“车同轨,书同文”之后的汉字。而我们衡水人就是制作毛笔的,制作最好的毛笔。

政协的一项重要工作,是文史资料的征集和整理。中华人民共和国成立以来,各级政协在这方面做的工作不可替代。比如历史上工商业的发展,地方志书上几乎一字皆无。武强年画享誉海内外,毫无疑问是民族文化的瑰宝,但在《深州风土记》中,不过只有三五句话。包括最新出版的县志、市志之类,除少数的比如《冀州市志》之外,依旧罕有这方面的记载。而历届政协编辑的文史资料中,详细记叙了许多工商企业的发展轨迹和企业家的奋斗历程。这几年,衡水市政协在文史资料的挖掘、征集和整理方面,做了大量工作。这次编撰出版的《衡水记忆》和《中华名翰衡水侯店毛笔》更是可圈可点。如果说《衡水记忆》的难度在于搜集,那么《中华名翰衡水侯店毛笔》的难度则在于挖掘,把衡水毛笔鲜为人知的历史挖掘出来,让它在世人眼中由一支笔,变为伴随整个中国文化发展历史的一道彩虹。知之深方能爱之切。对于作为衡水名片的侯店毛笔,我们越是了解它的历史,越是珍惜它,越是增强我们的自信和自豪,越是有一种使命感:我们的先人用衡水毛笔书写了衡水灿烂的过去,我们一定要用它写出街永更加美丽的今天和明天。

我不会写毛笔字,是说在写字方面天赋极差,字写得极丑,而不是说没有练过字,小时候正儿八经地临过两年柳公权的《玄秘塔碑》,可惜总无长进,后来干脆放弃了。那时用的肯定是衡水毛笔。现在想起来,可惜了的毛笔。

郭华

2021年5月6日于衡水

(作者系河北省政协第十一届委员会副主席,衡水市委原副书记)

序2

这是一部史志类书籍,其特异之处在于它很像史书中的传记。传主并非人物,而是一支历史悠久、中外驰名的毛笔。它将这支毛笔的前世今生作了一番全面的梳理,脉络清晰,情节细致,内涵丰富,语言严谨灵活,可信度高,可读性强说它像传记,主要基于三点:

一、 这部书的写作要领首先是“忠实于历史,忠实于现实”,使其遵循了传记的真实性原则。

衡水市委、市政府提出课题,市政协为此成立了编委会,组建了编辑部,像做一个重大工程,有序展开工作。编撰人员广泛收集资料,深入进行研讨,跑遍笔乡众多村庄,几百户人家,采访上千人。另外还走出去,沿衡水毛笔营销脉络到北京、石家庄、任丘等地调研考察。他们把功夫下在考察探究史实上面,把史实作为写作的基础和前提。

二、这部书用翔实的资料与叙评结合的手法,刻画出了衡水毛笔的鲜明形象,使其具备了传记的形象性和个性化原则。

从“中山兔毫”到“南羊北狼”,从70多个村庄遍地开花到“侯店毛笔”一枝独秀,使读者看到衡水毛笔清晰的历史脉络。从千家万户小作坊到建立毛笔工厂,从毛笔集市到几十家毛笔老字号,从域内到域外的销售网络,使读者看到衡水毛笔在不同时期、不同销路上的身影。从制笔工艺、制笔工匠到现代毛笔企业家代表,使读者看到衡水毛笔生生不息的笔魂。从毛笔业造福乡里、服务民生到文旅结合,村镇新颜,史馆展示,使读者看到衡水毛笔在经济社会、文化发展中的作用。……这诸多方面的笔墨使衡水毛笔有了个性化的立体感。

三、这部书通过“衡笔溯源”一编,使衡水毛笔生发出传奇色彩。

公元前414年在燕赵之间建立的中山国内,有一片神奇的土地,这里有肥美的细草,有以细草为食的野兔,盛产“毫长而锐”的兔毫,此毫是制笔的绝好原料。这里拥有大片大片的野生竹林,《诗经》描绘其“绿竹猗猗”“绿竹青青”“绿竹如簀”。汉武帝时营“斩淇园之竹以为用”,《史记》《后汉书》、左思的《魏都赋》都有淇园之竹的记载。衡水至今仍保留着坐落于茂密竹林中的“竹林寺”,此竹是制作笔杆的天然原料。当时的中山国手工业生产发达,技艺超群的工匠云集于业,各类工匠中就有那些制作毛笔的能工巧匠。诸种条件催生了蔡邕《笔经》所记的“中山兔毫”。这一片神奇的土地是哪里?就是现在的衡水!中山免毫产于衡水,史料并无记载,但中山国境内能生产中山兔毫的地方除衡水外,谁能找出第二个?在这是与不是之间,就有了点儿传奇色彩。

衡木是董仲舒的故乡,董仲舒在故乡研学讲学,著书立说,甚至书写向汉武帝里献的“推明孔氏,抑黜百家”的《三策》都是用衡水毛笔书写的。毛苌从鲁地逃往衡水的饶阳县定居,在饶阳筑台讲经,使用的也是衡水毛笔。书法家崔爱,经学家孔颖达、文学家马中锡等等,都有使用衡水毛笔的经历和故事。衡水毛笔风官廷到民间,从衡水到中国北方的广大地域,都成为习字和书写的重要工具。成为思想文化传播的候者。……那些书中没有提及的历史、文化、文学以至文明打巨大空间里,都可能蕴藏着有关衡水毛笔的奇闻异事!

传记的传奇色彩不止于满足读者的好奇心,更重要的在于拓展读者的思维空间。启发读者的想象。激励读者探求眼界之外的未知领域。为一款著名地方特产所编写的志书,能给读者这样的馈赠,实在难能可贵。

话说回来,把这部书放在同类志书中比较,无论从立意、体例、结构、内容语言诸方面,都中规中矩,且堪称优秀。我拿它当作“传记”来评论,是因为它触动了我的文学思维。

刘家科

2021年8月12日于衡水

(作者系知名作家,河北省作协第五、第六届副主席,衡水市政协第三、第四届副主席)

结语

衡水毛笔系本土区域内一项重要的文化产业,历史悠久,地方特色鲜明。毛笔产业的发展与衡水地域崇文重教、耕读传家的社会风尚交相辉映,有机结合形成了融工商经济、文化教育、生产生活于一体的衡水文化。

古老的衡水,以“笔”而兴,因“文”而名,是中国毛笔制作技艺产生的重要源头之一,在中华文明传承演进过程中曾扮演过重要角色。新世纪,新时代,如何进一步做大做强这一特色文化产业,让古老的衡水笔业焕发新的生机,是我们当前关注与思考的问题。

一、开拓视野,增强自信,加强政策支持。学习借鉴外地先进经验,协调联动、凝聚各方力量,集思广益,群策群力,不断创新方式方法,科学制定出台促进毛笔产业发展的相关政策。政府及有关部门提供资金支持,搭建交流平台,进行税费优惠,加强宣传推广等,加大扶持力度,促进制笔产业发展:

二、挖掘文化内涵,进一步提升品牌影响力。汇集社会各界力量,深入挖掘衡水毛笔的历史渊源,不断增强衡水毛笔文化底蕴。加强科学立项,进行学术研究,通过田野考古、出版书籍、创办论坛等多种形式,提升衡水毛笔知名度、美誉度。进一步振兴毛笔地城文化。

三、积极培养毛笔工匠,扩大笔业人才队伍。各级业务部门,通过政策激励,保护促进传统技艺传承。开展技术比赛、评选“工匠之星”、建设大师工作室等活动,多渠道、多形式普及提升衡水毛笔工艺,培养更多人才,增强产业发展后备力量,促进毛笔事业发展。

四、规范行业行为,加强团结协作,扩大生产经营。社团机构组建衡水毛笔产业协作组织,完善行业标准,规范市场秩序,推动产业升级,促使域内制笔厂家进行常态化沟通协商,形成合力,共同提高,共谋发展大业。利用各级各类展会平台,开展线上线下联动,拓宽销售渠道,携手做大做强本土毛笔特色产业。

五、发展笔业,促进文旅融合,助力乡村振兴。各级政府大力发展笔业生产,放大毛笔元素的文化影响,创建乡村文明建设,加强文旅融合,促进广大群众增收致富,实现乡村振兴战略。

文化兴,产业兴,民族兴!衡水制笔产业是珍贵的民族传统工艺和非物质文化遗产,须要很好地传承弘扬。衡水人自古就有拼搏进取、自强不息的优秀品格,让我们在新时代振奋精神,积极作为,为振兴衡水书写更多壮丽篇章!