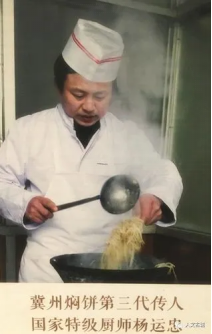

导读:杨占长(1928—2000),原籍新河县十户村,冀州焖饼的创始人刘立平的弟子。1966年,周恩来总理到冀县视察灾情,当地百姓推举杨占长做冀州焖饼招待了总理

杨占长(1928—2000),原籍新河县十户村,冀州焖饼的创始人刘立平的弟子。1966年,周恩来总理到冀县视察灾情,当地百姓推举杨占长做冀州焖饼招待了总理

主要成就

杨占长少年丧父,生活难以为继。二十世纪四十年代初,不到14岁的杨占长经人介绍,拜刘立平为师,学习厨艺。

抗日战争期间,有客人要吃万兴楼的冀州焖饼,杨占长拿起身边的一只钢盔洗刷干净,给客人做了焖饼,却受到客人盛赞。

1948年,师父让杨占长在万兴楼掌灶。1956年公私合营后,万兴楼并入码头李供销社饭店。杨占长自十几岁追随恩师左右,一直到1963年刘立平去世。

1966年,邢台衡水一带发生地震,周恩来总理到冀县视察灾情的飞机降落到码头李,当地百姓推举杨占长做冀州焖饼招待了总理。

二十世纪七十年代中期,冀县建立暖气片厂,杨占长特意去该厂铸造了六口专用“钢盔锅”。

1989年,时任河北省委书记邢崇智来冀县视察工作,政府招待处特意从码头李把杨占长请过来掌勺焖饼。京剧名角孙路生、刘英坤以及来自俄、美、日等地的国际友人也曾尝过杨占长做的冀州焖饼,赞不绝口。

主要成就

在杨占长父子的手里,冀州焖饼在冀州及周边地区被发扬光大,既成为本地百姓的家常便饭,也成为当地唯一一种以县市冠名的地域小吃 [1]。

冀州焖饼是河北省传统的面食小吃。色泽黄亮,筋道松软,不粘不连,滋味香醇。

每年二月二,冀州人有吃焖饼的习俗,象征着烙干大田不生虫。这种司空见惯、普通得不能再普通的大众食品,在冀州却有着它悠久的历史渊源,蕴含着深厚的文化积淀和鲜为人知的故事,流传于世。冀州焖饼,有着它悠久的历史渊源,蕴含着深厚的文化积淀和鲜为人知的故事,流传于世。

《冀县志》载:每年二月二,冀州人有吃焖饼的习俗,象征着“烙干大田不生虫”。短短十几个字包含了丰富的历史信息,反映了冀州人在农耕社会时期对风调雨顺、五谷丰登的强烈企盼。

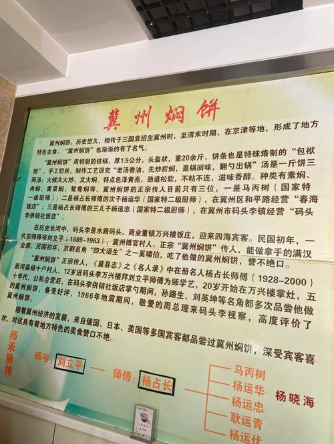

发展历史

据考证焖饼在明朝时源于冀州。到清末,在京津等地经商的冀州人形成了“银行帮”、“五金帮”、“杂货帮”等几大商业群体。在这种背景下,一些由冀州人在京津等地开办的“冀州馆”都有“冀州焖饼”这种地方特色主食,以招揽家乡客人。这样,“冀州焖饼”渐渐地有了名气。

制做传统的冀州焖饼需有一个特制的铁锅,厚5到8cm,头盔状,重20余斤。这种铁锅传热稳定而均匀,汤易吃进去而不粘锅,而一般的炒勺则达不到这种功效。所用饼条也需特殊烙制,俗称“包袱饼”,不超过3层,要擀薄烙熟,手工切条,精细均匀。制作工艺讲究“老汤香油,先炒后焖,盖锅回味,翻勺出锅”。老汤是指在后锅灶上用排骨和鸡骨混合熬制的高汤。汤和饼条的比例也有严格要求。一般是一斤饼,3两汤。火候也挺关键,要大火炒,文火焖。时间过长,则饼条发干;过短,则显得粘软,均影响口味。按照传统工艺制作的冀州焖饼色泽黄亮,筋道松软,不粘不连,滋味香醇。焖饼的种类很多,有素焖、肉焖(肥肉为大炒焖、瘦肉为小炒焖)、黄菜焖饼(即鸡蛋焖饼)、鸳鸯焖饼(一盘中有两个花样)等几种。

冀州焖饼不但有独特的风味,而且在数百年的传承过程中,还演绎出许多颇具传奇色彩的故事。刘立平(1889——1963)是冀州傅官村人,能做拿手的冀州焖饼和满汉全席。民国初年,他在商业重镇码头李的万兴楼掌灶。每年庙会时,京剧名角“四大须生之一”的奚啸伯都要到码头李来唱戏。他喜欢吃刘立平做的焖饼和炒菜。一次因天下大雨,伙计没到万兴楼去订饭,就近从一个饭馆订了些端上来。奚啸伯一尝,放下筷子,脸色一变道:“怎么不是那味了?这一定不是万兴楼刘立平做的!”说着就要把饭菜撤下,后来在众人的劝说下才勉强吃了些。由此可见,奚啸伯对传统冀州焖饼的欣赏。

制作二

死面饼500g,洋葱100g,香菇80g,五花肉100g,豆角300g

辅料

葱15g,姜10g,美极鲜5ml,五香粉3g,高汤适量,花生油30ml

步骤

1.死面饼切成丝备用。

2.洋葱切成丝。

3.香菇切片。

4.遮肉切成条。

5.豆角洗净掰段。

6.热锅下油,放入葱姜炝锅。

7.加入猪肉。

8.翻炒至猪肉出油。

9.再加入洋葱。

10.翻炒出香味。

11.再加入豆角和香菇。

12.翻炒至豆角颜色变清。

13.加入五香粉,酱油和高汤。

14.旺火翻炒均匀。

15.再把饼丝均匀的铺在上面。

改革开放以来,随着冀州的发展,来自俄罗斯、美国、日本、以色列等21个国家的客商都吃过冀州焖饼,对这一有浓郁地方特色的食品均赞不绝口。一百多年来,冀州焖饼融入祖国饮食文化大家庭并不断演变,逐渐由一种具有鲜明地域特色的饮食演变为一种流行范围广泛的大众化食